老朽化、災害リスク、どう向き合う?建物の安全性と価値を守る方法

"もしも"に備えて。

建物を未来へつなぐ、役立つヒントをお届けします。

2025年1月24日更新

2024年は、例年に比べ自然災害が多発した年でした。元日の能登半島地震に始まり、梅雨時期には全国各地での大雨や洪水、夏には日向灘を震源とする地震、そして秋には復興中の能登半島を襲った線状降水帯による豪雨など、甚大な被害が相次ぎました。自然の猛威を改めて実感させられた1年だったのではないでしょうか。

そして迎えた2025年、早々に日向灘を震源とする地震が発生し、自然災害への備えが引き続き重要であることを再認識させられています。

日本は地震や台風などの自然災害に見舞われやすい国であるうえ、近年の異常気象により線状降水帯(短時間に集中的な豪雨をもたらす現象)の発生が増加しています。これにより、私たちの暮らしや安全への影響がますます深刻なものとなっています。

こうした状況を受け、2024年11月には政府が「防災庁設置準備室」を発足させ、国全体で「事前防災」に向けた取り組みが始まりました。この動きは、自然災害への備えを強化する重要なステップといえます。

中でも、「建物」の安全性は命を守る上で非常に重要な課題です。地震による倒壊や洪水による浸水など、建物に関連するリスクが高まる中、多くの方が住まいやオフィス、所有する建物に対して不安を抱いているのではないでしょうか。しかし、適切な準備や対策を講じることで、これらのリスクを最小限に抑えることが可能です。

今回は、個人や法人、オーナーの皆様をはじめ、すべての方々に向けて、多発する自然災害から大切な「建物」を守るための準備や対応方法などをご紹介します。

目次

1.建物の安全性を確かめるステップ

皆さんは、ご自身の関わりのある建物の「安全性」を確認したことがありますか?比較的新しい建物の場合は、安全性を確認する機会はあまりないかもしれません。

しかし、一定の築年数が経過した建物の安全性を確認していない場合は、この機会に実施されることをお勧めします。

建物の安全性をステップは下記のようになります。

①目に見えるところから建物の現状を把握する

②目に見えないところの現状を把握する

③(異常が見つかった場合)安全対策を実施する

①目に見えるところから建物の現状を把握する

報道などで自然災害に遭っている建物の様子を見ると、「自分の生活や仕事に関わりのある建物は果たして大丈夫だろうか?」と不安に思う方も多いでしょう。まずは、建物の現状を把握することが重要です。例えば、外壁のひび割れや屋根の損傷など、目に見える問題をチェックすることから始めましょう。これらの初期チェックを行うだけでも、建物の安全性に対する不安を軽減することができます。

ビルなど大きな建物の場合は自分で確認することが難しいので、このような調査を実施してくれる業者に依頼すると良いでしょう。

②目に見えないところの現状を把握する

目に見える場所の安全性に問題がなければ、その建物は100%安全と言えるのでしょうか。答えはNoです。見た目に問題がなくとも、内側でじわじわと問題が発生しているかもしれません。少しでも早い段階で予防ができれば、万が一被害に遭ったとしても最小限に抑えられるでしょう。

では、目に見えない場所、建物の内側のチェックはどのように行えばよいのでしょうか。この場合、自分自身で調べることは困難です。専門的な調査を行っている業者に依頼しましょう。また、オフィスやビルを管理している会社や、建物のオーナーになっている方は、より詳しい評価を必要とする場合もあるかと思います。その場合は、専門の調査会社にて建物の耐震診断や耐久性調査を行うことが推奨されます。これにより、建物の耐震性能や劣化状況を詳細に把握することができます。

なお、耐震診断では、建物の耐震性能を評価し、補強計画を策定します。一方で耐久性調査では、建物の劣化状況を評価し、必要な補修計画を立てます。調査内容の違いなどは次で詳しくご説明します。建物の状態にあった調査を検討してみましょう。

③異常が見つかった場合は安全対策を実施する

詳細の調査によって目には見えない異常が判明した場合は、早めの対策を実施しましょう。現状、問題はなくとも、早め早めで対策をすることが重要です。災害はいつどこで発生するか分かりません。余裕を持って対策をすれば、今後も安心して過ごすことができるでしょう。

問題がない場合は急ぎの対策は不要ですが、築年数が経過している建物については定期的にメンテナンスや調査を実施することをおすすめします。

2."構造"レベルで安全性をチェック!

では、具体的な対応が必要な場合、どのような方法があるのでしょうか。ここでは代表的な2つの方法についてご説明します。

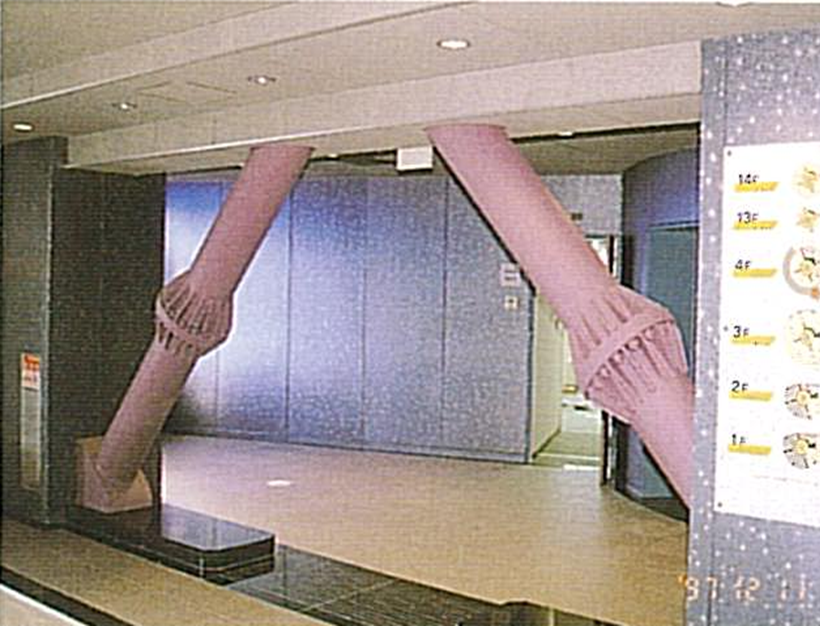

①耐震診断・補強設計

旧耐震基準(1981年5月31日以前に建築確認を受けた建物)の建物については、現在の新耐震基準を満たしていない可能性が高いです。よって、旧耐震基準に分類される建物かつ、これまで特に耐震診断を行っていない場合は、早急に診断を行うことを強くおすすめします。地域によっては、耐震診断や補強設計がなかなか進んでいないエリアもあるかと思います。個々での対応が難しい場合は、地域で対応するなどして診断を進める形が理想ですね。

耐震診断では、耐震性能を計算で評価します。評価の結果、耐震性能に問題があると認められた場合、補強設計を行うと良いでしょう。補強設計では、壁や柱、梁を補強し、建物全体を強化させる対策を立てます。

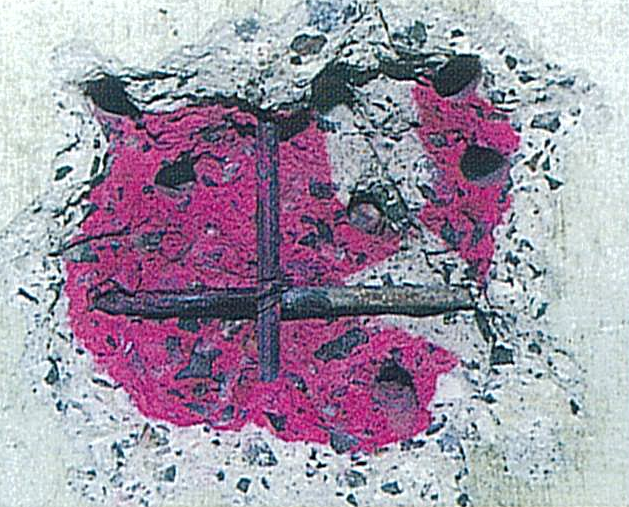

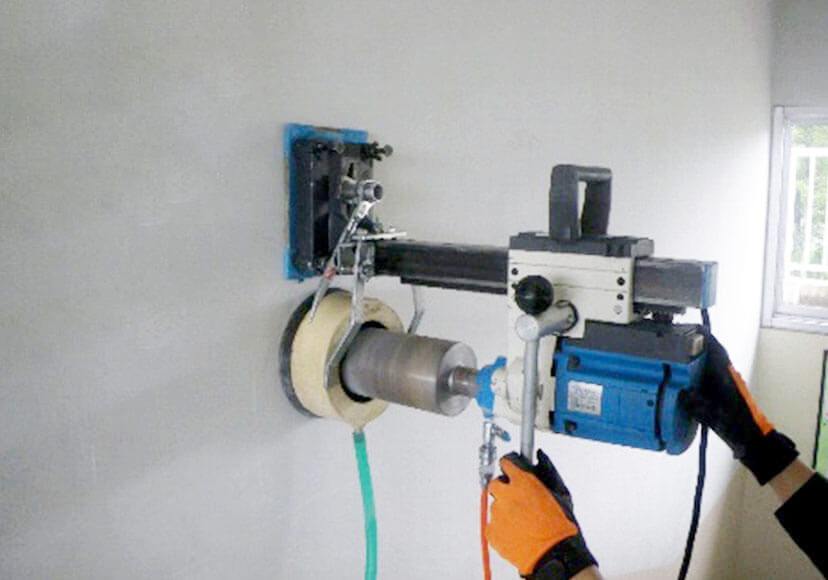

②耐久性調査

耐久性調査は、簡単に言うと「建物の健康診断」です。1981年以降に設計された建物は、大地震に対応した新耐震基準を満たした建物であり、当初の建物ではすでに44年を経過しています。旧耐震基準の建物と比較すれば問題は少ないかもしれませんが、30年経過している場合は一度調査やメンテナンスを実施すると安心でしょう。

耐久性調査の内容としては、コンクリート周りの試験(コンクリートコア採取・圧縮強度試験・中性化試験)、鉄筋の腐食調査や外観調査などがあります。状況に合わせて実施するのがおすすめです。

耐震診断と耐久性調査、どちらをやればいいのか?

耐震診断と耐久性調査、どちらも建物の安全を守るための調査ですし、初めて聞いた方はどちらの調査をやるべきなのか、どのような違いがあるか分からない場合もあると思います。

迷った場合は、「建物の建築基準が旧耐震・新耐震のどちらか」を確認してください。旧耐震基準の建物で、これまでも特に耐震診断や補強設計を実施していない場合は、まず耐震診断を実施しましょう。

一方、旧耐震基準の建物でも、耐震診断・補強設計を実施している場合や、新耐震基準の建物の場合は、「耐久性調査」を実施しましょう。上記で述べたように、耐久性調査には様々な調査方法がありますので、専門家としっかり相談のうえ、必要に応じて調査内容を決めていきましょう。

前者は「巨大地震が発生した場合に足りないものを補う」、後者は「建物の寿命を知る、メンテナンスを行い維持する」といったニュアンスになります。一見似ているようですが、調査内容としてはかなり異なります。どの調査を行うべきか分からない場合は、専門家に相談してみましょう。きっと適切なアドバイスをくれるでしょう。

3.安全面以外にも!建物調査のメリット

建物の安全と私たちの暮らしを守るために、耐震診断や耐久性調査などの建物の調査が大事であることはもちろんです。

ですが、これらの調査は、安全面以外にも様々な場面で活用が期待され、効果を発揮します。

①資産価値の向上

建物の耐震性や耐久性が確保されていると、その建物の市場価値が上がります。特に不動産取引の際には大きなアピールポイントになります。

②保険料の削減

耐震補強が施された建物は、保険会社からの評価が高くなり、保険料が安くなることがあります。これは長期的なコスト削減につながります。

③法令遵守

最新の建築基準法や耐震基準に適合していることを確認することで、法的リスクを回避できます。特に大規模な改修や新築の際には重要です。

④住環境の改善

耐震補強や耐久性の向上は、建物の居住性や快適性を高めることにもつながります。例えば、振動や騒音の軽減、室内環境の安定化などが挙げられます。

⑤地域社会への貢献

安全で耐久性のある建物は、災害時にも継続して住み続けることができます。地域社会全体の安全性向上にも寄与できるでしょう。

上記のような観点からも、耐震診断・補強や耐久性調査は、まさに今の時代に必要なものと言えます。

実施することで、安全面以外にも複数のメリットがあるのです。

4.まとめ

いかがでしたでしょうか。日本では今、40年、50年を超える高経年建物が増加しています。加えて、豪雨や地震などの自然災害も多発している状況です。

まずは私たちが普段過ごしている「建物」を見直すことで、私たち自身の安全と暮らしを永く守ることができるでしょう。

また、建物の状態を見直すことは、建物そのものの価値を向上させたり、管理コストを削減できたりと、様々な面でのメリットが期待できます。

この機会に一度、建物と向き合ってみませんか?

東京ソイルリサーチの建物調査

地盤から建物までの一貫したサービスを提供している東京ソイルリサーチでは、約50年にわたり建物構造の調査・診断・設計業務を行っています。

耐震診断や補強設計、耐久性評価など、これらに必要な各種調査から監理まで一貫して対応しています。

小さな建物から、学校の校舎やビル、伝統建物まで、様々な調査・診断・補強設計を手掛けてきました。豊富な経験で、お客様の立場で考え、ご要望にお応えします。

建物に関する調査をご希望の場合は、お気軽にお問い合わせください。

▽建物調査を深く知りたい方はこちらも必見です!

構造物調査のための調査・試験耐震診断

補強・改修設計

EVER GREEN

-

火災後の建物、再利用できる?安全性を見極める鍵は火害調査にあり!

2025年2月26日更新

火害調査が建物の未来を守る理由とは?

火災後の建物を適切に活用するためのポイントをお伝えします! -

老朽化、災害リスク、どう向き合う?建物の安全性と価値を守る方法

2025年1月24日更新

"もしも"に備えて。

建物を未来へつなぐ、役立つヒントをお届けします。 -

ソイル・サービスをもっと世界に。海外での地盤調査をサポート!

2024年10月29日更新

お客様の海外プロジェクトの支援を拡大すべく、

ベトナムの優良地盤調査会社と業務提携を開始! -

日本には必要不可欠な存在!命と暮らしを守る斜面防災設計とは?

2024年8月26日更新

自然災害に負けない国に。

斜面防災設計を分かりやすく解説します! -

建物にも健康診断を!建物の長期利用を実現する耐久性調査とは?

2024年7月19日更新

既存建物の寿命が分かる!

長期利用を目指すために必要な調査を徹底解説! -

早めに見直すべき擁壁とは?ー宅地擁壁編ー

2024年5月7日更新

その擁壁は安全ですか?

スペシャリストが擁壁の安全性や課題を解説します!